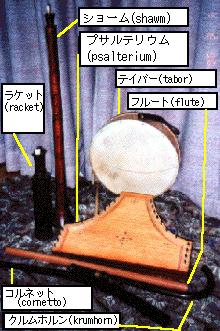

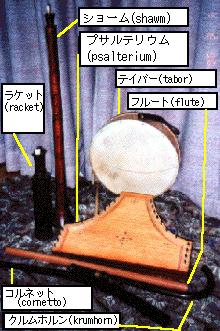

色んな中ルネ楽器

色んな中ルネ楽器

私の持ってる中世〜ルネサンスの楽器は、殆どが英国

Early Music Shop社の

キットです。その気になれば安価に楽器を手にすることができますよ。

テイバー

テイバー

テイバーというのは、いわゆる太鼓ですね。

これの正しい奏法は、腰にこれをぶら下げ片手で叩くのです。

そしてもう一方の手で笛を吹くのです。この笛をテイバーパイプと言います。

片手で吹いても全音階が出せるように特殊な指使いをするようです。(残念ながら私は

その笛を持っていませんけど)

テイバーの正しい奏法は難しいので、普通は片手でもって、もう一方の手で叩きま

すね。あるいは脚の間に挟んで、両手で叩いてもいいです。まぁ、何でもありです。

ラケット(バス)

ラケット(バス)

ラケットは別名ランケットとも言います。写真にあるのはルネサンスタイプ

の楽器です。これは、2、30cmの筒の中に

何回も折り返した管が通っています。ですから、見かけよりもとても低い音

がします。指穴が12個もあります。指は10本しかありませんから不思議でしょ?

実は、人差し指は2個の穴を押さえるのです。運指がハンパじゃないので、

しばらく練習してないと、すぐ忘れてしまいます(^_^;)

詳しい説明や写真は、長野の古楽師、小林さんの

ブロークン・コンソートを見て下さ

いね。

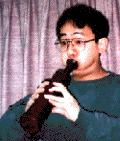

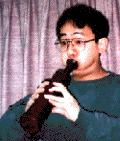

私のページでは演奏の様子をご紹介しましょう。

頬を膨らませていますが、実はヤラセです。実際はあれほど膨らませることはありま

せん。

クルムホルン(アルト)

クルムホルン(アルト)

クルムホルンは、ルネサンス音楽で、とってもポピュラーな楽器です。

リコーダーアンサンブルの中にピリっとしたスパイス的に使われたり、あるいは

アルト、テナー、バスのクルムホルンだけのアンサンブルで使われたりします。

楽器のキャップをはずすと、中にはダブルリードが入っています。キャップに

空いた穴を介して息を吹き込む事により、リードが振動して音が出るのです。同じ

ような発音機構の楽器にコルナムーゼなどと言った楽器があります。

どうして傘の柄のような曲がった形をしているのか、私には分かりません。

異様な形と異様な音色で、一度聴いたら忘れる事が出来ないでしょう。

(ちょっと大袈裟かな。。。)でも、上手な人が吹いたらとてもいい音色なんですよ。

コルネット

コルネット

コルネットはドイツ語でツィンク(Zink)とも言います。

トランペットのようにマウス

ピースを使って音を出し、リコーダーのように指穴を押さえて音階を出す楽器です。

現代のトランペットに比べて随分甘い音色がします。イタリア系の初期バロック音楽に

良く使われます。管が短いので音の反応が速く細かいパッセージが吹けるので、ヴァイ

オリンと同等にヴィトルオーゾ楽器として扱われていました。

プサルテリウム

プサルテリウム

プサルテリウムは東方系の楽器で、中国やベトナム方面にも同じような

楽器があります。

この楽器は正確にはplucked psalteryと言い、木の箱に多数張られた弦を

鳥の羽の軸ではじいて音を出します。

同じ構造でバチで叩く種類の楽器はダルシマー(Hammered Dulcimer)と言います。

また、弦でこする種類の楽器はbowed psalteryと言います。

鳥の羽ではじくかわりに、鍵盤を付けて弾くようにしたのがチェンバロの原始的な

形と言われています。

他の楽器については、また今度。

【トップに戻る】

【一つ上に戻る】

1996/05/09作成

色んな中ルネ楽器

色んな中ルネ楽器

色んな中ルネ楽器

色んな中ルネ楽器

テイバー

テイバー

ラケット(バス)

ラケット(バス) クルムホルン(アルト)

クルムホルン(アルト) コルネット

コルネット プサルテリウム

プサルテリウム